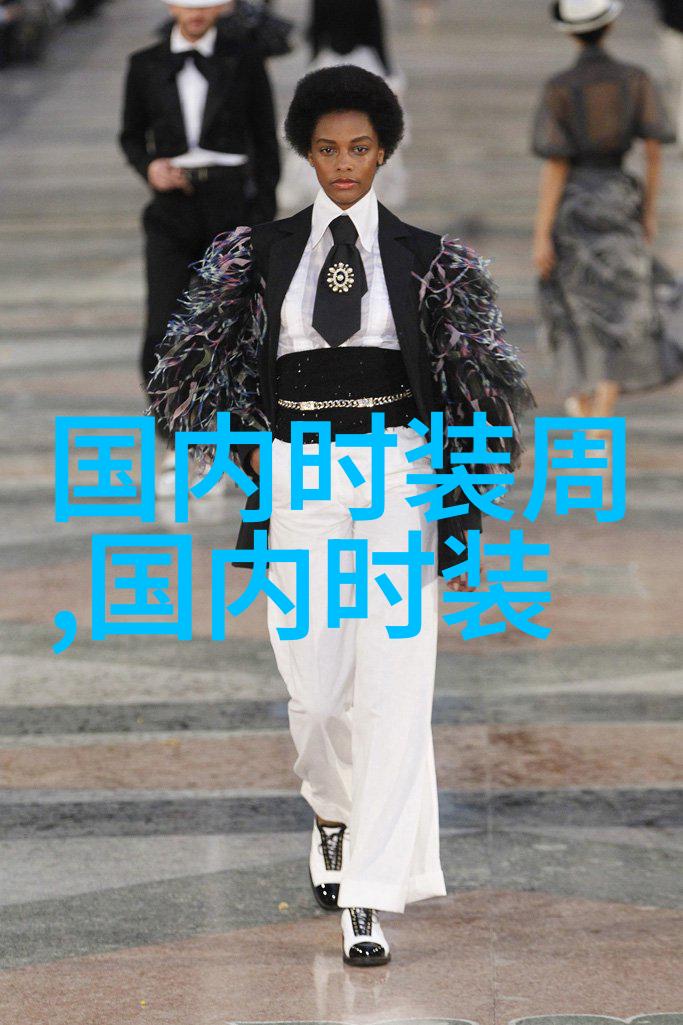

在2003年的中国时装周中,一个名为“时尚工厂”的概念逐渐浮出水面。这个词汇不仅仅代表了当时的创意与生产力,也象征着中国服装产业向国际市场迈出的重要一步。在那个充满活力的年代,有许多年轻的设计师凭借自己的才华和毅力,在“时尚工厂”中奋斗,并最终在全球范围内留下了深刻印记。

然而随着时间的流逝,一些曾经红极一 时、风靡一方的设计师们似乎又消失在了人们视野之外。他们是否仍然坚持着自己的梦想?他们现在做什么?这些问题成为了很多人心中的谜题。

我们选择回顾一些曾经参与2003年中国时装周的人物,以此来探寻答案。李明是一位曾获奖多次的青年设计师,他以其独特的东方元素与西方审美融合而闻名于世。那时候,他的一款简约现代系列获得了巨大的关注,迅速成为业界焦点。不过,就像所有的事物一样,那个辉煌的一刻也不能永远持续下去。

今天,李明已经不再是那个频繁参加各种大型活动、每天都要应对媒体采访的人。他放弃了一切商业化操作,将精力全专注于个人艺术探索。他开设了一家小型工作室,与几位同样追求纯粹艺术理念的小伙伴一起研究新材料、新技术,为未来可能出现的问题预备方案。

张婷则有不同的选择。她虽然没有完全放弃传统手工艺,但她的作品却越来越多地融入数字科技元素。她认为这也是时代发展所必需的一部分——将传统与现代结合起来,不断创新,从而让更多人接受并欣赏文化底蕴丰富的手工艺品。

除了这些知名度较高的人物,还有无数普通但勤奋努力的小制作者,他们或许没有那么多机会走上舞台,但他们的心愿和决心丝毫未减。当你提及“2003年的中国时装周”,即使是在过去十几二十年的角度去看,这些人的故事更像是整个行业的一个缩影——既有成功者的光芒也有默默付出的英雄们。

对于那些未能走得更远的人来说,他们并非因为能力不足,而是因为时代背景、资源分配以及偶然性的因素综合作用造成。此外,我们还必须承认,当今世界竞争激烈,每个行业都面临着不断变化,包括服饰领域。在这样的背景下,即便是最具潜力的企业或个人,也需要不断适应和进步才能生存下去。

总结来说,“2003年中国时装周”是一个转折点,它标志着国内服饰产业向国际化发展迈出了关键一步,同时也为后来的很多人树立起榜样。而如今,这些曾经站在舞台上的设计师,无论她们/他选择何种道路,都展现出一种对事业持久追求的心态,以及一种超越自身局限、不断前行的情怀。正如那段历史一样,对于它们背后的故事,我们应该保持敬畏和好奇,因为它教会我们如何勇敢地迎接挑战,同时如何珍惜眼前的每一次机遇。